関係性に頼らずに、パートナーが売りたくなる仕組を作るパートナーマーケティング

パートナーマーケティングとは、代理店が「売りたい/売りたくなる」環境を整えることで自発的な販売活動を促進し、自社製品の売上向上を目指す手法です。

パートナープロップでは、数多くの代理店活用の現場を支援してきた経験から、パートナービジネスで再現性高く成果を上げるための手法「パートナーマーケティング」を体系化しました。

このページでは、パートナーマーケティングの仕組みや効果、運用のベストプラクティス、成果事例をご紹介します。

なぜパートナーマーケティングが注目されるようになったのか

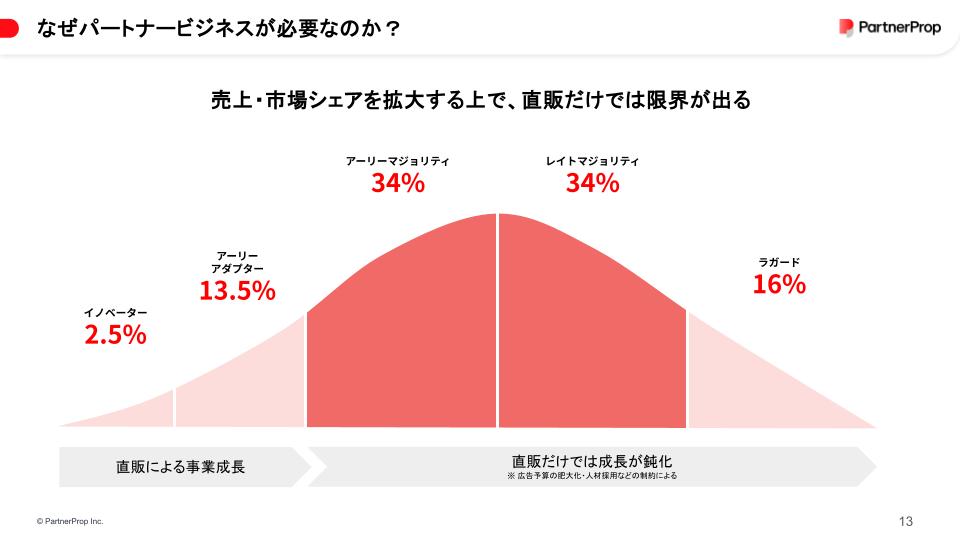

近年、パートナーマーケティングが改めて注目を集める背景には、いくつかの構造的な変化があります。そのひとつが、「The Model」を標榜するSalesforceをはじめとしたSaaSツールの普及によって、インサイドセールスやカスタマーサクセスといった社内チャネルの最適化がある程度進み、企業内のセールスやマーケティング活動の生産性がほぼ頭打ちになりつつあるという現実です。

これまで多くの企業は、営業活動の効率化やマーケティングファネル改善、MA(マーケティングオートメーション)やCRMツールの導入など、社内の体制強化を中心に取り組んできました。その結果、一定の成果は得られたものの、リード創出や成約率の伸びが徐々に鈍化しており、「これ以上は社内リソースだけでは成長を維持できない」と感じている企業が増えています。

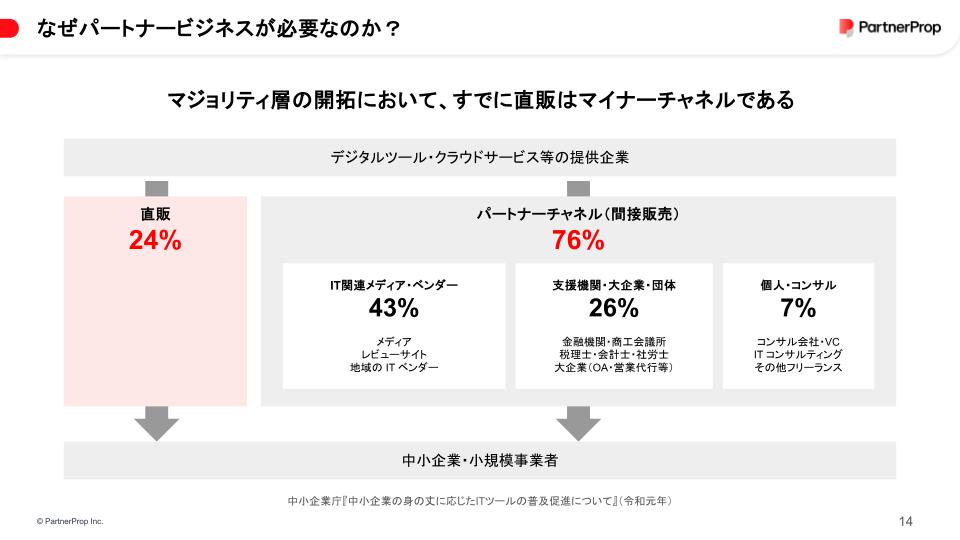

このような状況下で、次なる成長戦略として浮上しているのが「社外チャネルの活用」、つまりパートナー企業との協業です。自社ではアプローチが難しかった業界や地域、既存ネットワークではリーチできなかった顧客層にアクセスするためには、外部パートナーの力を借りるのが非常に有効です。また、自社だけでは確保しきれない営業リソースや業界特化型の知見、顧客との信頼関係などを持つパートナー企業と連携することで、販売活動そのものをスケーラブルに展開できるというメリットもあります。

こうした背景から、今、多くの企業が「パートナービジネスモデル」への転換を迫られており、それに伴って「どうすればパートナーが売りやすくなるのか」「パートナーとの関係性をどう深めていくべきか」といったテーマに関心が高まっています。その中で、単なるリセラーの管理にとどまらない、マーケティングやナレッジ共有を含めた「パートナーマーケティング」の重要性が再認識されているのです。

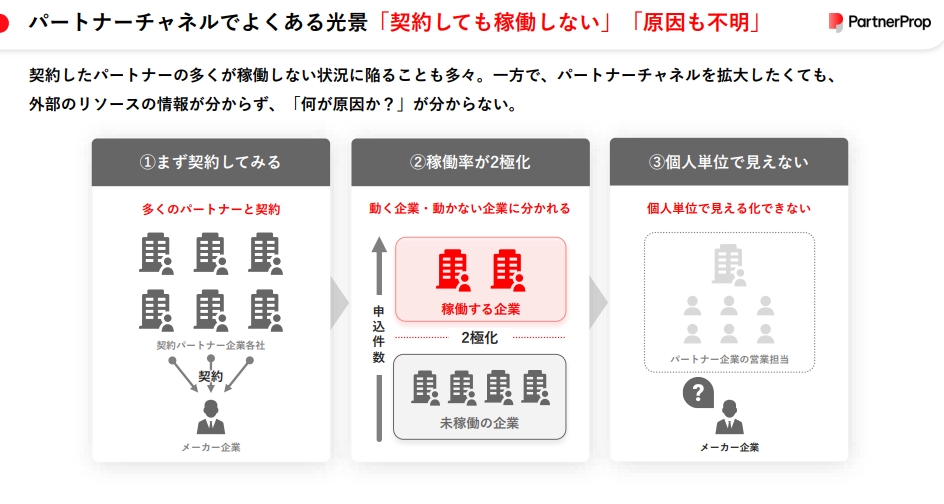

パートナーマーケティング以前の課題は「稼働率の二極化」と「稼働状況が見えない」こと

パートナービジネスを展開する上で、多くの企業が直面する大きな課題のひとつが、「稼働率の二極化」です。つまり、非常に積極的に販売してくれる“トップパートナー”と、ほとんど動いていない、あるいは最初の登録以降まったく案件につながっていない“休眠パートナー”に分かれてしまうという構造です。全体のうち、売上や成果の大半を一部のパートナーが担っており、大多数のパートナーはポテンシャルを活かしきれていないのが現実です。

そしてもうひとつの課題が、「パートナーの稼働状況が見えない」という問題です。パートナーがどんな顧客にアプローチしているのか、どのような商談が進行しているのか、あるいはどの時点で止まってしまっているのか──こうした情報がパートナー側から自動的に共有される仕組みがないままでは、メーカー側が適切な支援や改善施策を打つことができません。

このような課題に直面しているパートナービジネスの現場ではしばしばこのようなことが起こります

- 勉強会を開いても現場の営業担当者が来てくれない

- 商談実施を求めて何度も「お願いします営業」をしてしまう

- 営業同行をしないと商談してくれない

これらは全て、「パートナーがうまく行くための仕組がない」という課題に集約されます。

私たちはそれはうまく行くための仕組づくりという企画機能が注目されてこなかったからだと考えています。

そして、その仕組を作ることこそが、パートナーマーケティングです。

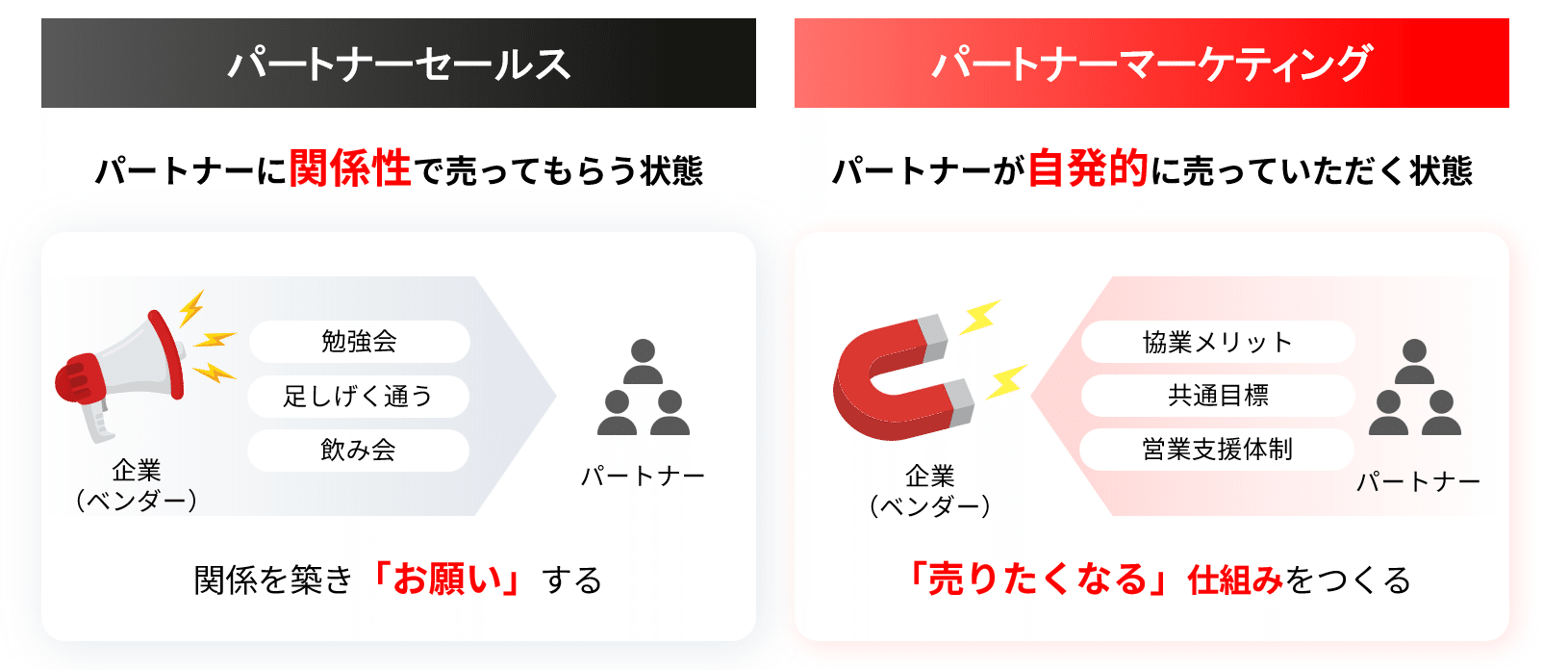

パートナーマーケティングとは、関係性に頼らずに、

パートナーが売りたくなる仕組を作る手法

パートナーマーケティングとは、「関係性に頼らずに、パートナーが売りたくなる仕組を作る手法」です。

従来のパートナービジネスでは、関係性以外にパートナーが売る動機がない、という現場も多い状態でした。

「あの人があれだけ言うから扱ってあげよう」という世界です。

もちろん、パートナーセールスが関係構築することによって、案件が創出される、それは間違いなく事実であり、このような活動も当然大事です。

一方で、一対一の属人的な関係でパートナービジネスを拡大していくことは、必ずどこかで限界が訪れます。

「関係性」だけではなく、「パートナーが売りたくなる仕組」を会社全体として整備する。それは、パートナー向けのコンテンツや情報発信、フォロー活動を通じて、「この商品を扱うことが自社のメリットになる」という認識(パーセプション)を作ることに他なりません。

パートナーが売りたくなるような仕掛けを作り、発信することで、

パートナーの自発的な販売活動を促進していくことが

パートナーマーケティングです。

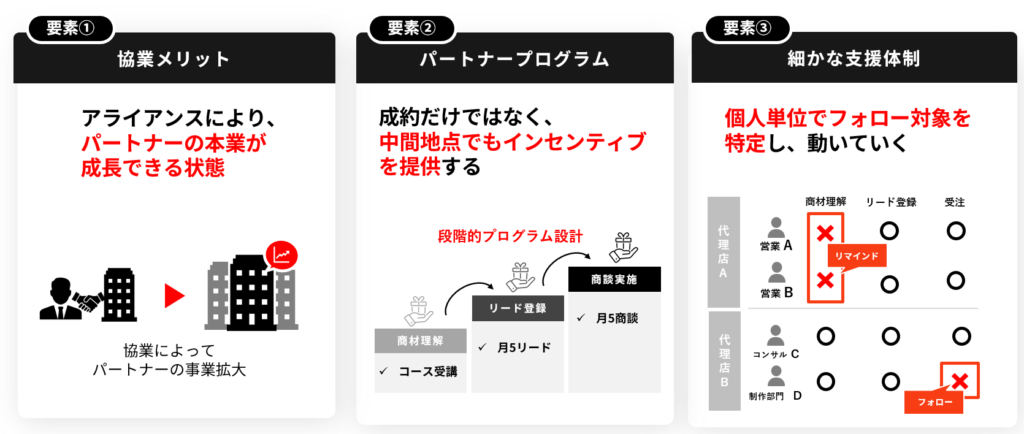

「パートナーマーケティング」を成立させる三つの要素

①協業メリット

パートナーマーケティングの一丁目一番地は、「パートナー様が売りたくなるような協業メリット」を作ることです。

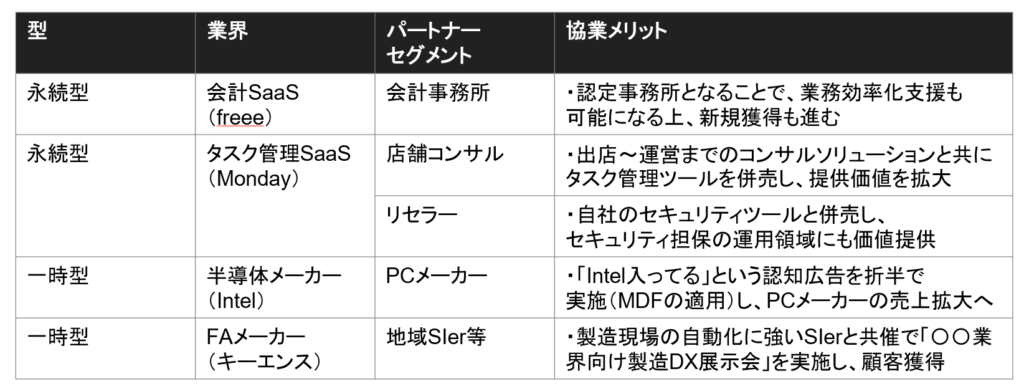

パートナーセグメントによって、ベンダーの製品を担ぐ理由は様々あります。

例えば、freeeは会計SaaSとして、会計事務所をパートナーに認定することで、業務効率化の支援だけでなく、事務所の新たな収益源を作っています。

また、グローバルにおけるタスク管理ツールのMondayは、店舗開発や運営を支援するコンサル会社と連携し、コンサルティングにツールをバンドルする形で提供価値を拡張。さらにリセラーとは、自社のセキュリティツールとのセット提案によって、顧客の運用現場でも価値提供を広げています。

協業メリットはビジネスモデルのシナジーだけではなく、一時的なキャンペーンで作っていくケースもあります。

例えば、IntelはPCメーカーと組み、「Intel入ってる」というブランド広告を折半で展開。販売促進資金(MDF)も活用しながら、PCメーカーの売上拡大を後押ししています。

キーエンスのようなFAメーカーは、地域に強いSIerと共に、製造業向けのDX展示会を共催し、現場の課題を直接捉えた提案でリードを獲得。こうした“一時型”の協業でも確かな成果を上げています。

②社外だからこそ必要な動機づけ:パートナープログラム

パートナー企業の営業担当にとって、貴社製品を売ることは義務ではありません。

そのため、「商材を学ぶこと」や「リードを登録する」といった受注の前段階に対しても、インセンティブを用意する必要があります。

インセンティブとは、例えば以下のようなものです。

- 30日以内に全員のコース受講が完了したら手数料率を上げる

- 10リード以上登録した方にギフトカードを配る

- 30商談以上毎月行っているパートナーに販売奨励金を付与する

受注だけではなく、その前段階に対してもしっかりと取り組む意義・動機を作る。それをパートナープログラムとして仕組み化することがパートナーマーケティングの土台になります。

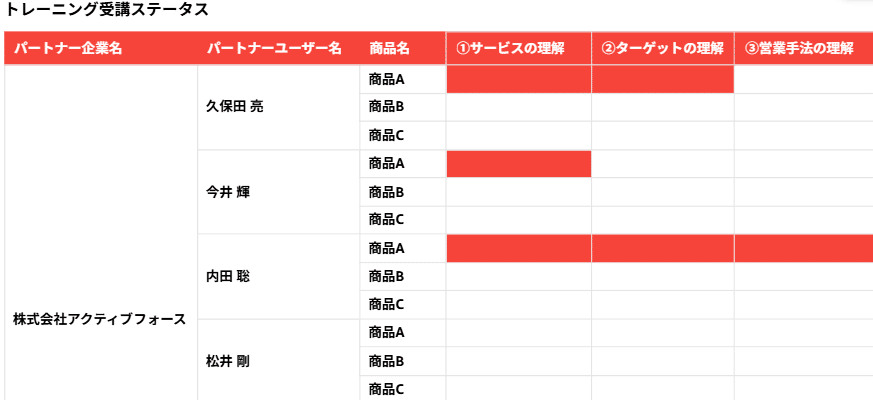

③細かな支援体制:個人単位の「見える化」

パートナービジネス最大の難しさは、パートナーの活動状況がブラックボックスであることです。

ベンダーごとにつく担当者の他に、どのような方がいて、どれほど活動してくれているのか。こうした活動状況がベンダー側から全く見えない。結果として、打てる施策が限られてしまいます。

まずはこの課題を解決することが、「パートナーマーケティング」の第一歩です。

- トレーニングコースの受注状況

- 登録したリードの数

- 実施した商談の数

こうしたデータについて、パートナー企業の営業担当個人単位で見られる状況を作ります。

その結果、今までブラックボックスだったパートナー社内の活動状況が定量化され、直販組織と同じように営業効率を改善する施策を実行していくことができるようになります。

パートナーマーケティングの効果・メリット

直販ではリーチできない市場の開拓が可能

自社の営業力やブランドだけでは届かない顧客層も、既に信頼関係を築いているパートナーを介することで接点を得ることができます。例えば、地域密着型の販売代理店や特定業界に精通したリセラーと組むことで、新しい業界や地域にスムーズに参入できます。

また、WEBマーケティングではタッチできないような業界・業種の顧客に対しても、パートナーであればリーチすることができます。

結果として、市場シェアの拡大や新規顧客獲得のスピードが大幅に高まります。

新たな顧客価値の創出につながる

共創ベネフィットを作り上げる過程で、パートナー企業の持つリソース・ノウハウが共有され、大きなシナジーを持った新しいサービスが作られていきます。

例えば、タスク管理ツールのMonday.comなどは、様々な業界のパートナーとのソリューションを一覧化してサイト上に掲載しています。

結果として、Monday.comのサイトを訪れた見込み顧客は、自分の業界に特化したソリューションを見つけることができ、より広い業界の顧客獲得に繋がります。

このような顧客の間口を広げるための新たなソリューションを生み出せることも、パートナーマーケティングの重要なメリットです。

少人数で大きな成果が上げられる(レバレッジが効く)

限られた人員でも、パートナーの販売網や営業活動を活用することで、まるで自社に大規模な営業部隊を持っているかのように市場を広げられます。

実際、ある大企業のパートナービジネス部署では、5名程度の人員数で、数千件の案件を創出しています。同企業では、直販は百名以上の体制で同じ数の案件に対応していたことを考えると、生産性の向上効果は明らかです。

また、スタートアップや中小企業にとっても、自社だけで全国規模の営業展開をすることが難しい中、パートナーマーケティングが「レバレッジの効いた成長」を可能にします。

パートナーとのWin-Win構造ができ、深い協業に繋がる

パートナーは自社商材を扱うことで新たな収益源を得られ、自社は販売力を強化できるため、互いに利益を享受できる関係が生まれます。

ご存じの通り、Salesforceのパートナーは、そのインプリケーション自体を本業とすることで、過去なかった市場での事業成長を実現しています。

さらに、共同のマーケティング施策や顧客サポートを通じて協業の幅が広がり、単なる販売関係を超えた戦略的なパートナーシップに発展していきます。この「共に育つ」関係性は、事業の持続的な成長やブランド価値の向上に直結します。

パートナーマーケティングの最も重要なメリットはこの「Win-Win構造」の構築ができることにあります。

パートナーマーケティングのKPIと具体的運用手法

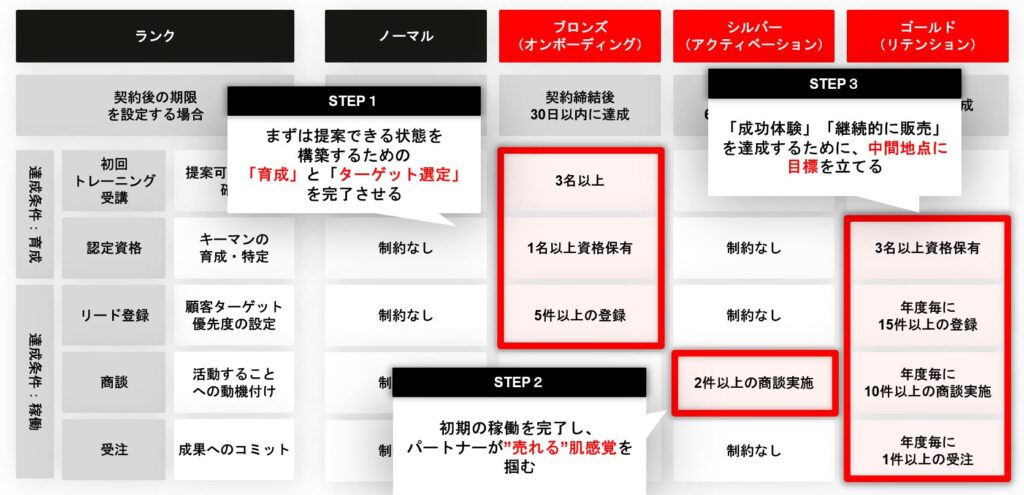

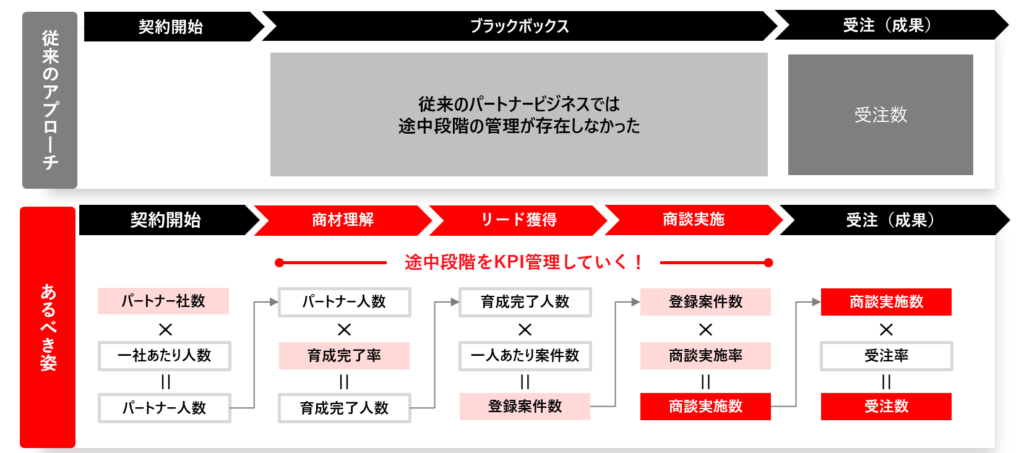

パートナーマーケティングは一過性の施策ではなく、持続的にパートナービジネスを拡大していくことが目的であり、パートナーマーケティングを運用するためのKPIを体系化しています。

直販領域においてThe Modelが営業プロセスを分解して、中間指標をKPI化したのと同様に、

パートナービジネスにおいても受注に至るプロセスを分解して、中間指標をKPI管理していくことが

パートナーマーケティングの第一歩になります。

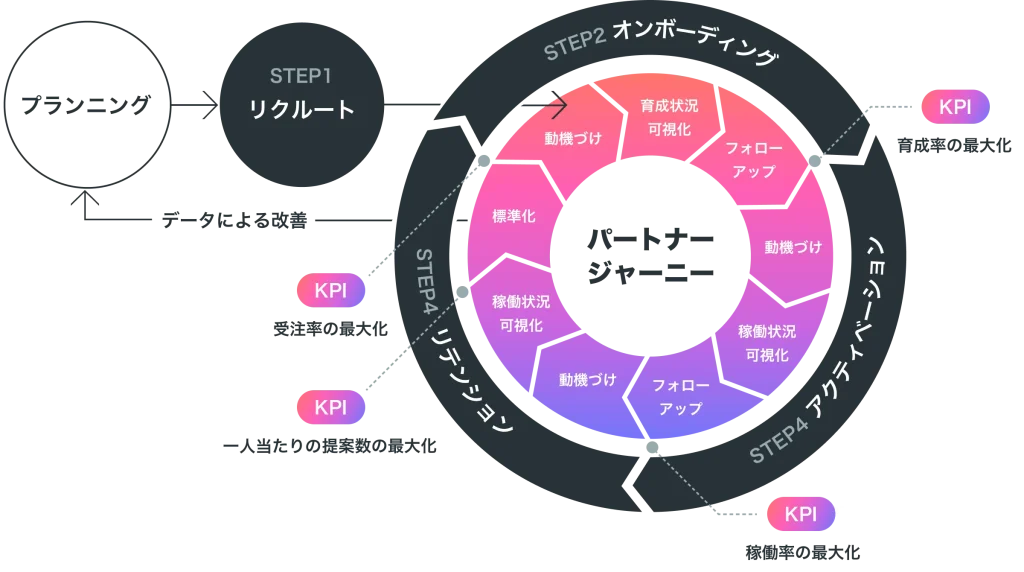

ステップ1:リクルーティング

段階的なインセンティブを設けたパートナープログラムをプランニングし、自社に適切なパートナーをリクルートした後は、パートナージャーニーに沿って徐々にパートナーを稼働させていくのが、パートナーマーケティングの運用フローとなります。

「リクルート」段階では、契約パートナー数が主要なKPIとなります。どれだけ新規にパートナー契約を結べたかは、パートナーとの協業体制を築く第一歩。社内の営業人数との掛け算により、将来的な案件創出のポテンシャルが見えてきます

ステップ2:オンボーディング

【ステップ2:オンボーディング】では、パートナーが商材を理解し、自信を持って提案できるようにする段階です。営業資料や提案トーク、FAQ、トレーニング動画などを整備し、最初の1件を一緒に作るくらいの伴走が成果に直結します。

KPIとしては、育成完了率を重視します。契約後のパートナーが、どれだけ商品を提案・販売できるレベルまで育っているかを示す指標です。育成が進めば進むほど、自社サービスの提案者が増え、販売機会の拡大します。

ステップ3:アクティベート

【ステップ3:アクティベート】では、初回の案件登録・商談を生み出すことが目的です。よくある失敗は「良い関係性は築けたが、案件が1件も上がらない」という状態。リード登録という小さなアクションをKPIに設定することで、動き出しのハードルを下げられます。

この段階では、アクティブ率が重要なKPIです。これは、育成を終えたパートナーのうち、実際に営業活動を行っている割合を測るもので、パートナーの自走度や関係構築の質を示します。

ステップ4:リテンション

【ステップ4:リテンション】は、継続的に案件を生み出してもらう段階です。活動状況を可視化し、定例のナレッジ共有や個別フォローを行います。また、商談数などの中間成果にもインセンティブを設けることで、長期的な稼働が促進されます。

また、ランク制度の導入や表彰、コミュニティ形成、年間レビューの実施により、売れているパートナーとの関係を深め、継続的な成果を最大化することも必要です。

このフェーズでは、パートナービジネスの状況に応じて、一人当たり提案数や受注率をKPIとします。

これは稼働中のパートナーがどれだけの案件を提案し、実際に成果を上げているかを可視化するもの。継続的に価値を出せているかの確認指標になります。

こうしたKPIを前提にした上で、全ての運用フローを改善サイクルとして回していくことで、

パートナージャーニーに沿って、「パートナーが売りやすい環境を」段階的に整えていくことができます。

一方で、パートナーマーケティングの運用は、各社の事業内容や強み、体制によってチューニングしていく必要があります。

パートナーマーケティングの支援事例についてディスカッションさせていただきますので、

ぜひお声がけください。

パートナーマーケティングの事例

また、パートナーマーケティングによって商談の創出・業務の効率化に成功した企業がいらっしゃいます。

そのノウハウ・エッセンスをぜひご覧下さい。

パートナーマーケティングに関してわかりやすく解説している動画のご紹介

PIVOTにて「パートナーマーケティング」のご紹介いただきました、ぜひご覧ください。

成長企業の代表であるPeopleX社 橘代表とともに、パートナーマーケティングの実践事例を語っています。

パートナーマーケティングに関して、NewsPicksにて解説いただいた記事のご紹介

ラクスルCMOの田部氏とパートナープロップCEO井上が対談形式にてパートナーマーケティングの解説を行っておりますので、ぜひご覧ください。

パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」

あらゆる企業においてパートナーマーケティングが自然と実現・運用できる世界を作るため、当社では PRM(パートナー関係管理システム)である「PartnerProp(パートナープロップ)」を開発・提供しております。

PRMが基本機能として備えるパートナー情報管理・チャットツール・資料ポータルはもちろん

個人単位の営業実績や育成状況をダッシュボードで「見える化」する機能や

トレーニングコースの設定・リード登録・アカウントマッピングといった「仕組み化」の機能を備えています。

加えて、弊社のカスタマーサポートでは、導入開始から30日~90日間で、パートナープログラムの設計→運用準備まで一気に実施し、貴社のパートナーチャネルを安定的な成果が見込めるチャネルへと変えるご支援をさせていただきます。

サービスの詳細や事例はこちらから資料をダウンロードしてください。

導入事例をすべて見る

導入事例をすべて見る