目次

パートナー開拓を考えるとき、多くの企業がまず注目するのは「どの企業と組むべきか」という問いです。しかし、企業選定後の「どのように接点を持つか」という部分もまた、成果を大きく左右する重要な要素です。それにもかかわらず、十分に検討されないまま開拓施策が実行されてしまうことも少なくありません。どの手法を選ぶかによって、出会えるパートナーの質や温度感、その後の関係構築のしやすさは大きく異なるため、開拓手法は戦略的に選定する必要があります。

適切な相手に適切な方法で接触することは、商談化率や契約率、稼働率といった成果指標に直結するだけでなく、その後の育成支援にかかる工数や担当者の負荷にも影響します。手法の選定を誤ると、本来不要だった説明工数が増えたり、期待値のズレから関係性が不安定になったりと、リソースを無駄にするリスクも生じます。

本記事では、代表的な開拓手法を網羅的に紹介したうえで、自社の体制や商材に応じた開拓手法の選び方や具体的な実践方法をわかりやすく解説していきます。

まだ「どのようなパートナーと組むべきか」が明確でない方は、こちらの記事から読み始めるのがおすすめです。

パートナー開拓手法の全体像

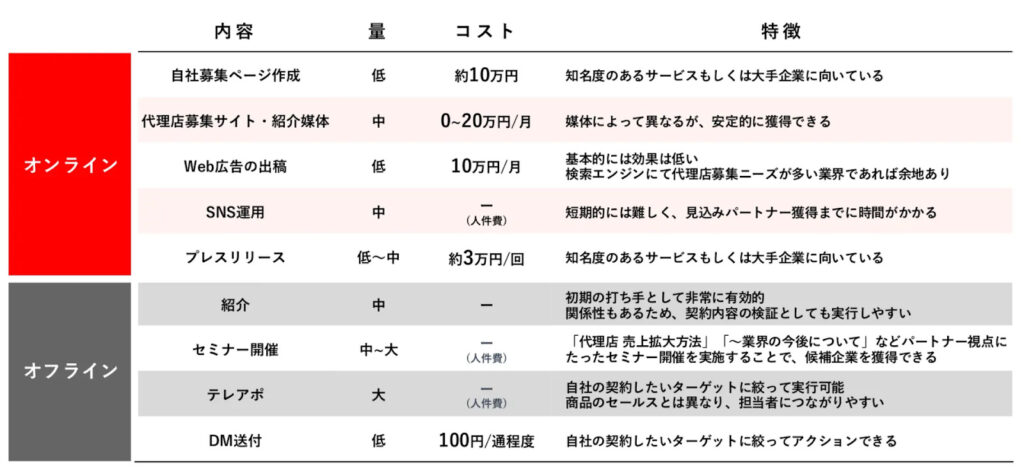

パートナーを開拓する手段は多岐にわたりますが、大きくオンライン施策とオフライン施策に分けることができます。それぞれにかかるコストや接点数の多寡、リードの温度感などの特徴があるため、自社の体制や商材に応じて適切な組み合わせを選定することが重要です。

オンライン施策

比較的コストを抑えつつ、広く情報を届けられるのがオンライン施策です。たとえば、自社Webサイトにパートナー募集ページを設ける方法は、低コストで始められますが、知名度がなければ自然流入を期待しづらいという課題もあります。

一方で、代理店募集サイトへの出稿は、月額で数万円から20万円ほどかかるものの、すでに商材を探している顕在層のパートナーに直接リーチできるため、即効性があります。無料で掲載できるサイトも一部存在します。

そのほか、SNS運用やプレスリリース配信も活用できます。SNSは情報感度の高い層のパートナー候補に刺さりやすく、業界や商材に関心を持つ企業との接点になり得ます。また、プレスリリースは本来はメディア向けですが、配信プラットフォーム上で広く公開されることで、パートナー候補の目に留まる可能性があります。

オフライン施策

オフライン施策は、リーチの幅よりも関係性の深さを重視するアプローチです。たとえば、既存ネットワークからの紹介は関係性を前提としたアプローチのため、打ち手としては非常に有効です。また、自社で企画するセミナーは、自社の価値や方針を共有できる場として、接点を築くだけでなく、その後の育成や契約への移行もスムーズに進む傾向があります。

特にテレアポは、自社が契約したいターゲットに対してピンポイントでアプローチできる点で強力です。一般的な営業と異なり、パートナー開拓では相手にとっての収益性や補完関係が鍵となるため、丁寧な説明と柔軟な条件交渉がしやすい施策とも言えます。

自社に合ったパートナー開拓手法の選び方

パートナー開拓の打ち手は多岐にわたりますが、すべての企業にとって最適な手法が存在するわけではありません。重要なのは、自社の体制や商材、狙うパートナーセグメントの特性に応じて、自社が今実行すべき手法はどれかを選び抜くことです。

以下では、手法選定の判断軸となる4つの観点を紹介します。

① 自社の体制・支援リソースを踏まえる

施策によっては、接点後の対応に多くの工数を要します。例えばテレアポやセミナーは、商談設定や資料送付、継続フォローなど人的対応が前提となるため、専任の担当者がいない場合はかえって成果に繋がりにくい可能性があります。

小規模な組織や立ち上げフェーズであれば、パートナーから能動的にアプローチが来る「募集サイトへの出稿」のような、初期接点の構築コストが低い施策から着手するのが現実的です。

② 商材の単価・販売サイクルを考慮する

商材の性質も手法選定に大きく影響します。例えば、ERPや人事システムなど高単価・長期検討型の商材は、1社1社との信頼構築が鍵となるため、テレアポや紹介のような深い関係構築に向いた施策が有効です。

一方で、名刺管理ツールやチャットボットなど、低単価かつ既に商流が確立された商材であれば、募集サイトやDM送付といった広く薄くアプローチできる手法が適しています。

③ ターゲット層の情報収集チャネルに合わせる

想定しているパートナー層が、どこで情報を収集・接触しているのかも判断材料になります。情報感度が高く、自ら新しい商材を探す傾向のある代理店層に対しては、募集サイトやSNS運用といったオンライン施策が効果的です。

一方、地域密着型や比較的受動的な中小代理店層に対しては、テレアポやDM、商工会議所などを通じたオフライン施策の方が、接触のきっかけを作りやすい傾向があります。

④ 初期接点に「量」を求めるか「質」を求めるか

短期間で多くの接点を獲得したい場合には、Web広告や募集サイトなど、リードの量を重視した施策が適しています。一方で、中長期的に本命となるパートナーとの関係を丁寧に築いていきたい場合は、セミナー開催や紹介、テレアポなど、初期接点の質を重視した施策が有効です。

自社に合う開拓手法は柔軟に見直す

開拓手法の選定においては、初期設計の正しさだけでなく、実行フェーズでの検証と見直しが極めて重要です。特に、自社の体制や商材特性に適した手法は、実際に試してみるまで見えてこないケースも多く、柔軟な調整が成果に直結します。初期の想定とは異なる手法が自社に適していると判断される場合も少なくありません。開拓手法は一度決めて終わりではなく、「試す → 検証する → 最適化する」サイクルを回していくことが重要です。

実践のおすすめの手法とは?

前章で紹介したように、パートナー開拓にはさまざまなアプローチ手法がありますが、ここでは、初めて代理店を募集する際に、特に始めやすく、効果が出やすい方法を2つ取り上げ、詳しく解説します。

おすすめ施策①:代理店募集サイトを活用する

代理店募集サイトは、すでに一定のユーザーを抱えており、新たな商材を探している代理店と効率よく接点を持つことができます。特に、初期段階でスピーディにパートナー候補と出会いたい企業にとって、有力な選択肢となります。

募集サイトが有効な理由

- 顕在層にリーチできる

募集サイトを閲覧しているユーザーは「何か良い商材はないか」と積極的に探している層であり、提案に対して前向きな反応を得られやすい傾向があります。 - 自社集客の手間が不要

すでに集客基盤を持ったプラットフォームを活用することで、自社で代理店リストを一から作成する必要がなく、一定数の接点を早期に得られます。

募集サイトの選び方

募集サイトを選定する際には、媒体ごとの特性を踏まえた比較検討が欠かせません。取り扱いが豊富な領域やユーザー属性、ユーザー数、成果報酬型か月額固定かといった掲載費用の体系などを整理したうえで、目的に合った媒体を選ぶ必要があります。

初めて出稿する場合は、固定費がかからない成果報酬型の媒体から始めるのが有効です。費用リスクを抑えながら、効果検証を行うことができます。

出稿時に意識すべきポイント

出稿時には、単に情報を掲載するだけでなく、「なぜこの商材を扱う価値があるのか」をパートナー目線で明確に伝える工夫が求められます。また、インセンティブの提示においては、初期特典や成果報酬体系の設計により、他商材との差別化を図ることができます。また、問い合わせフォームなどへのスムーズな導線設計は、受け手のアクションを後押しし、接点形成の確度を高めます。

おすすめ施策②:テレアポによるターゲット開拓

テレアポは、自社が契約したいと考える特定のパートナー層に対して、狙いを定めて接触できる点が大きな特長です。募集サイトなどの受動的なアプローチとは異なり、こちらから主導してターゲット企業との接点を築くことができます。

テレアポが有効な理由

- 狙ったターゲット層に絞ってアプローチできる

ターゲットとする業界や地域、企業規模など、あらかじめ設定したセグメントに基づきアプローチ先を選定できるため、パートナー戦略全体との整合がとりやすく、効率的に候補を絞り込めます。 - 意思決定者やパートナービジネス担当者に直接つながりやすい

代表電話を通じてでも、条件が合えば担当者と早期に接点を持てるケースが多く、他のチャネルと比べてヒアリングや提案の糸口を掴みやすい点も魅力です。 - 反応から、相手の温度感を把握できる

メールやフォーム経由では読み取りづらい、相手の興味度合いや懸念点などを会話の中で把握しやすく、提案内容を柔軟に調整し、商談への持ち込みや関係構築の戦略を練りやすくなります。

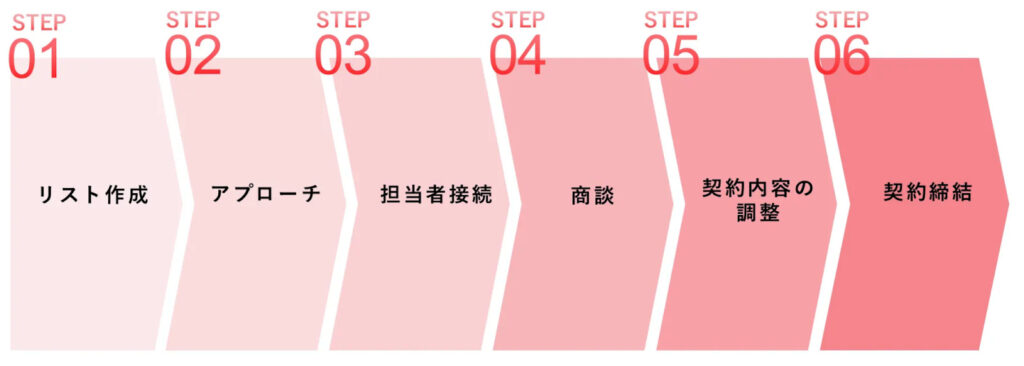

6ステップで考えるテレアポの流れ

テレアポによるパートナー開拓は、以下の6つのステップに分けて設計するとスムーズに運用できます。

- ターゲットリストの作成

パートナーセグメントや狙いたい業種・地域を定めたうえで、企業データベースや代理店一覧から接点候補を抽出します。 - 初回アプローチ(架電)

受付や代表電話経由で連絡を取り、可能な限りパートナー開拓に関心を持ちそうな部門へ接続します。 - 担当者への接続

判断・提案の意思決定に関わる担当者へ繋がることが重要です。

「アライアンス部署」や、「代理店 管理部署」、「メーカー窓口」など、より具体的な文言を使うことで、担当者に接続しやすくなります。 - 商談

商材単体の説明に終始するのではなく、代理店にとってのメリットを意識した提案を行います。 - 契約内容の調整

手数料体系や独占条件、サポート体制、禁止行為など、パートナー契約における基本条件を提示し、相手とのすり合わせを行います。 - 契約締結

法務チェックや必要書類の取り交わしを経て、正式な契約を締結します。

この際に次回契約の更新など、 今回契約以降を見据えた契約内容・手続きを行います。

提案時に訴求すべき2つのポイント

テレアポにおける提案時には、金銭的なメリットと非金銭的なメリットの双方を明確に伝えることが、検討を前向きに進めてもらうための鍵となります。

- 金銭的メリットの提示

手数料金額の水準や成果地点の設計は、代理店の事業収益に直結するため、早期に具体的な数字感を示すことで信頼感を高めることができます。 - 非金銭的メリットの訴求

ドアノック商品として他商材の提案きっかけにできる、他の主力商材との相乗効果がある、提案しやすい導入ハードル、などの点を伝えることで、売りやすさや価値ある商材としての印象を強化できます。

このように、単なる商材紹介にとどまらず、「パートナーにとっての事業的価値」まで含めて語ることが、契約成立やその後の稼働率向上につながります。

準備と体制によって成果は大きく変わる

テレアポは即効性がある一方で、対応体制が整っていないと商談化に繋がらないリスクもあります。たとえば、アポ取得後の対応が遅れたり、提案資料が整っていなかったりすると、せっかく興味を持った相手を取りこぼしてしまう可能性があります。したがって、アプローチ後のフロー(説明・資料送付・契約案内)の整備が前提になります。

また、トークスクリプトや断られた際の再アプローチ戦略など、現場でのナレッジ蓄積と改善も成果を左右する要素となります。

まとめ:戦略全体を見通し、自社に最適な開拓手法を選ぶ

パートナー開拓において最適な手法は、企業の体制、商材の特性、そして狙いたいパートナー層によって大きく異なります。重要なのは、「誰に向けた施策か」という視点を持ち、自社のリソースで継続的に実行できる現実的な打ち手を選定することです。

たとえば、初期フェーズではスピードを優先して「募集サイト」などの広域的な施策を用い、対象が明確な場合には「テレアポ」などの能動的かつ関係構築を重視した施策が適しています。

また、個々の開拓手法を選ぶだけで満足するのではなく、パートナービジネス全体の戦略設計の中に、開拓手法をどのように位置づけるかがより重要です。

・パートナー群の選定(誰と組むか)

・開拓手法の検討(どう接点を持つか)

・契約移行や稼働率向上の支援施策(どう成果につなげるか)

このような一貫した戦略設計の中に開拓手法を組み込むことで、効果測定・改善サイクルの設計がしやすくなり、限られたリソースでも成果を最大化しやすくなります。