目次

ビジネスにおいて「代理店」「商社」「卸」という言葉を耳にすることがありますが、それぞれの違いを正確に説明できるでしょうか。

特に、パートナービジネス(パートナー企業を活用した間接販売)に取り組む際には、代理店と商社の役割やビジネスモデルの違いを理解することが重要です。この記事では代理店と商社の定義の違いを明確にし、それぞれの役割やビジネスモデルを解説します。また、パートナービジネスの視点から両者の位置づけや関係性、パートナーとして選ぶ際のポイントについて述べます。さらに、代理店と商社の分類がグラデーション(連続的な違い)であることに触れ、現代的な解釈や事例も紹介します。最後に、パートナービジネスを成功させるためのポイントとして、共創スタイルや支援体制、PRM(パートナー関係管理)の活用についても触れます。ぜひ最後までお読みいただき、パートナー戦略のヒントにしてください。

代理店とは

代理店とは、特定の企業(メーカーやサービス提供会社)から販売などの業務を委託され、その企業の代理として顧客に商品・サービスを提供する事業者を指します。代理店は自ら商品を開発したり在庫を持ったりせず、メーカー等から販売許可を得て、その商品をエンドユーザー(最終顧客)に紹介・提案し、契約手続きをサポートします。例えば、広告代理店は広告主に代わって広告枠を購入・運用し、旅行代理店は旅行会社の商品(旅行プラン)を顧客に提案します。代理店は商品の所有権を持たないため、在庫リスクがありません。顧客との売買契約はメーカーなど委託元と直接結ばれ、代理店は販売手数料やコミッションを報酬として受け取ります。契約内容によっては、代理店は複数の企業の商品やサービスを取り扱える場合もありますが、あくまで「仲介者」としての立場を保ちます。なお、代理店に似た形態としてフランチャイズや販売店(特約店)などがありますが、これらは契約条件が異なるため区別が必要です。

代理店のビジネスモデルの特徴

- 収益モデル: 商品を仕入れずに販売代理を行い、売上に応じた手数料や成果報酬を得る。

- 在庫負担: 在庫を持たないため、売れ残りリスクや在庫管理コストが発生しない。

- 役割: 顧客への営業や契約、サポートに専念し、メーカーの商品・ブランドを代理で広める。顧客からのクレーム対応やアフターサポートは基本的にメーカーが担う(代理店は一次対応のみの場合も)。

- 例: 広告代理店、旅行代理店、保険代理店、IT製品の販売パートナー(リセラー)など。

商社とは

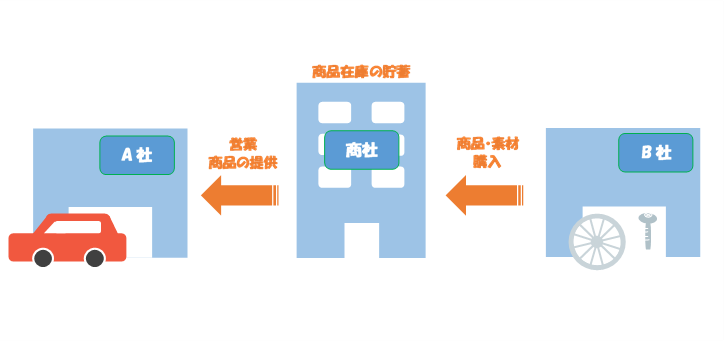

商社とは、国内外のさまざまな企業から商品を仕入れ、それを別の企業や市場に販売する中間流通業者のことです。商社は自社で製品を開発することはなく、あらゆる分野の商材(完成品から原材料まで)を取り扱い、メーカーと小売業者・消費者を繋ぐパイプ役を担います。

例えば、商社はメーカーAから部品を購入しメーカーBに転売したり、海外で仕入れた食品を国内のスーパーに卸したりします。商社は仕入れた商品を自社の在庫として抱え、仕入れ価格と販売価格の差額(利ざや)を主な利益源としています。このため、市場の需給や価格変動を読みながら在庫を運用し、大量取引によって収益を拡大する戦略を取ります。 商社には扱う領域の広さによって総合商社と専門商社があります。総合商社はエネルギー、金属、食品、金融など幅広い分野の事業を手がける巨大企業で、例えば国内大手の総合商社や、特定分野に特化した専門商社など、多様な形態があります。

商社のビジネスモデルの特徴

- 収益モデル: 商品を買い取り・転売することで、仕入れと売却の価格差から利益を得る。

- 在庫負担: 商品を自社在庫として抱えるため、売れ行きによって在庫リスクを負う反面、価格決定権を持ちやすい。

- 役割: 幅広い商材を集約し、必要とする企業へ供給する。複数メーカーの商品を束ねて提案できるため、顧客企業にとってはワンストップで最適な調達が可能になるメリットがある。

- 一方で商品知識は広く浅くなりがちであり、商品自体の品質や保証は基本的に仕入れ元に依存する。

- 例: 総合商社(例:三菱商事、伊藤忠商事、住友商事)、専門商社(例:食品商社の三菱食品、化学品商社の長瀬産業)、IT機器のディストリビューター(卸売業者)など。

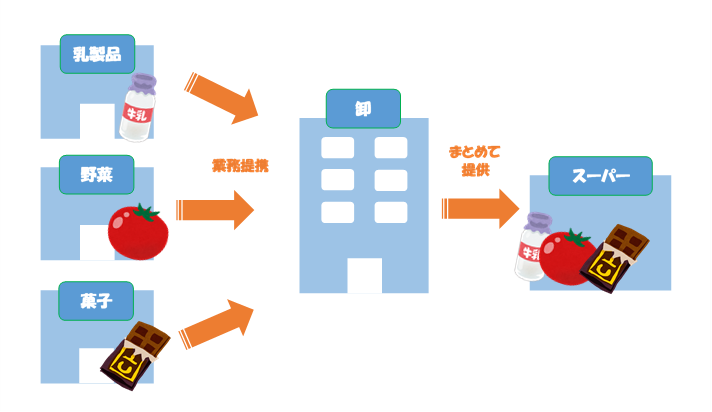

卸とは

「卸」とは、メーカーから商品を仕入れて小売店に販売する事業者のことを指します。流通の中間に位置し、商品の大量仕入れと小分け販売を通じて利ざやを得るモデルです。商社と似た点も多いですが、卸はより小売業に近い流通支援プレイヤーであり、主に国内の物流・流通に特化しています。

卸売業者は、商品の物理的な流通管理(在庫・配送)に加えて、小売店や飲食店などに向けて販促提案や商品説明を行うこともあります。例えば、食品業界の卸はスーパーや飲食チェーンに日々の配送を行いながら、季節商材の提案や売り場の展開も支援しています。

IT業界では「ディストリビューター」とも呼ばれ、メーカーと販売店の間に立ち、製品の流通と販売支援を担います。この場合、卸は単なる物流拠点ではなく、マーケティングや商談支援機能を持つ戦略パートナーとなることもあります。

卸のビジネスモデルの特徴

- 在庫リスク: 商社と同様に在庫を抱えるため、需要予測や販売計画が重要。

- 収益モデル: 商品の仕入れ価格と販売価格の差(利ざや)で利益を得る。

- 販売先: 主に小売店や飲食業など、エンドユーザーに接する最終販売者への供給。

- 例: 食品卸(加藤産業、国分グループ)、ITディストリビューター(ダイワボウ情報システム、テックウインド)など。

商社と卸はしばしば重なり合いますが、商社がグローバルで広範な商材・機能を持つ中間事業者であるのに対し、卸は流通に特化した国内プレイヤーであるケースが多く見られます。

代理店と商社の主な違い

代理店と商社は、一見すると「他社の商品を売る」という点で共通していますが、ビジネスモデル上は明確な違いがあります。

大きく分けると次のポイントが異なります。

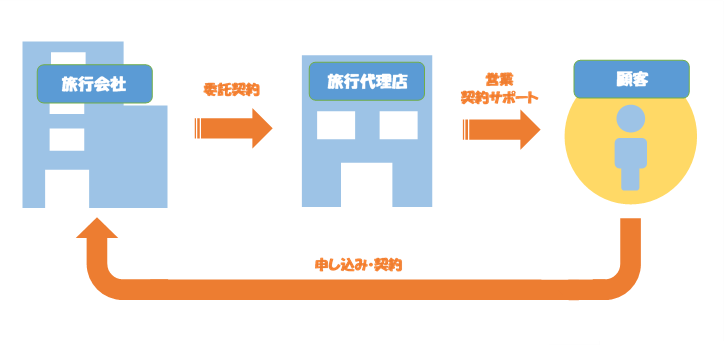

代理店モデルのイメージ。Vendor(メーカー/ベンダー)とCustomer(エンドユーザー)の間で売買契約が結ばれ、Agent(代理店)は契約を仲介・支援する立場にある。実際の売買契約はメーカーと顧客の間で直接行われ、代理店はその取引成立に貢献して手数料を得る。

対して、商社(ディストリビューター)モデルでは、メーカーから商社が商品を仕入れて顧客に再販売します。商社は商品の所有権を持ち、仕入先との売買契約と顧客への売買契約の二つを結ぶ構造です。その分、在庫リスクや代金回収リスクも負います。 上記の図解のように、エンドユーザーとの距離が大きな違いです。代理店はメーカー等から委託を受けてエンドユーザーに直接販売(契約サポート)を行いますが、商社は主に企業間取引(BtoB)の中継役であり、エンドユーザーに直接販売することはあまりありません。

また、商品の所有権を持つか否かも異なります。代理店は商品を購入せずメーカーに所有権が残ったまま販売しますが、商社は一旦商品を買い取り所有権を取得してから販売します。

その結果、代理店は在庫を持たず手数料収入を得るモデルであるのに対し、商社は在庫を抱えて売買差益を得るモデルになります。

まとめると、代理店と商社の主な相違点は以下の通りです。

- 販売形態: 代理店はメーカーの代理として販売(仲介)し、商社は商品を仕入れて販売(転売)する。

- 顧客対象: 代理店はエンドユーザー向けの営業・マーケティングを行うことが多く、商社は主に企業間取引の中継(サプライヤーとメーカー、メーカーと小売店等)を担う。

- 収益モデル: 代理店は手数料やコミッション収入、商社は売買差益による収入。

- 在庫リスク: 代理店は在庫を持たないためリスク小、商社は在庫を大量に持つためリスクが大きい。

- 契約上の立場: 代理店は取引の媒介者(代理人)であり契約の当事者ではないが、商社は契約当事者として売買を行う。

こうした違いから、両者は流通経路において果たす役割や活用される場面が異なります。とはいえ、どちらもメーカーと市場を繋ぐ重要なプレイヤーであり、混同されやすい面もあります。海外では代理店型のビジネスを「セールスレップ(Sales Rep)」と呼び、商社のように仕入れて売るビジネスを「ディストリビューター(Distributor)」と呼ぶなど、より明確に区別されています。日本国内でも、業界によっては「販売代理店」「特約店」「卸売業者」など様々な呼称で役割分担がされています。

パートナービジネスにおける両者の位置づけ

メーカーが自社製品を間接販売(チャネルセールス)する際、代理店と商社のどちらをパートナーとするか、または両者をどう組み合わせるかは重要な戦略ポイントです。パートナービジネスの観点から、それぞれ次のような位置づけや役割が考えられます。

- 代理店(販売パートナー)としての位置づけ: 代理店はメーカーの延長線上で販売チャネルを拡大する存在です。メーカーに代わって自社商品を営業・販売してくれるため、営業リソースを拡張する効果があります。IT業界やサービス業では、地域密着の販売会社や専門知識を持つコンサル企業を代理店として組むケースがあります。代理店パートナーはエンドユーザーとの接点を持つため、顧客フィードバックを直接得られたり、ブランド体験を適切に管理しやすい利点があります。メーカーは代理店に対して製品トレーニングやマーケティング支援を行い、販売を促進します。

- 商社(流通パートナー)としての位置づけ: 商社や大手卸売企業は、広範な流通網や取引ネットワークを活用して市場開拓を担ってくれます。メーカー単独ではリーチできない海外市場や多数の小売店への展開も、商社を通じて実現が可能です。特に工業製品や部品、消費財の世界では、商社・卸が流通インフラとして欠かせません。パートナー戦略として商社を起用する場合、メーカーは商社に十分なマージン(利ざや)を提供し、在庫リスクを負ってもらう代わりに販売数量の拡大を図ります。商社パートナーは在庫管理や物流、輸出入なども担ってくれるため、メーカーは製品開発に注力できます。一方でエンドユーザーの情報がメーカーに届きにくくなるというデメリットもあるため、商社任せにしすぎず市場動向の把握が必要です。

このように、扱う商材や狙う市場によって、適切なパートナー形態は異なります。例えば、ソフトウェアやハイテク製品では販売代理店ネットワーク(リセラーやシステムインテグレーター)が重要ですが、消費財ビジネスでは卸売業者や商社による全国流通が鍵になります。

パートナー選定のポイント

パートナーとして代理店や商社を選定・起用する際には、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。

- 商材の特性: 製品が高度な説明を要する場合やアフターサービスが重要な場合は、顧客に寄り添う代理店のほうが適しています。逆に、物量勝負で広域展開したい商材(例: 消費財や標準化された部品)の場合、商社・卸のネットワークが威力を発揮します。

- 市場・顧客へのアクセス: 狙いたい市場に既存のネットワークや顧客基盤を持つか。ニッチ市場で専門性が求められるなら、その分野に強い代理店を選ぶべきです。海外進出や全国展開には、現地に強い商社や大手流通企業との提携が効果的です。

- パートナーの提供価値: パートナー企業ごとに強みは異なります。たとえば、ある代理店は営業力と顧客フォローに優れているかもしれません。一方で、ある商社は物流網や金融サービス(与信、リース等)に強みがあるでしょう。自社に不足している機能を補完してくれるパートナーを選ぶことが大切です。

- ブランド管理: パートナー任せによるブランド毀損を防ぐため、販売方法や顧客対応について事前にガイドラインを定めておきます。

パートナービジネス成功のカギ

代理店であれ商社であれ、パートナービジネスを成功させるためにはパートナーとの良好な関係構築と継続的な支援が欠かせません。

単に契約を結んで製品を流しても、パートナーが本気で動いてくれなければ成果にはつながりません。そこで重要になるのが、パートナーとの「共創スタイル」と充実した支援体制です。 共創スタイルとは、メーカー(ベンダー)とパートナー企業が二人三脚で市場開拓や顧客価値の提供に取り組む姿勢を指します。

具体的には、戦略の共有や合同マーケティング、営業同行などを通じて、パートナーを単なる販売チャネルではなく協業者として捉えることです。共創することで、パートナー側も自社ビジネスの成長につながり、Win-Winの関係が築けます。 また、支援体制の整備も重要です。パートナー向けの研修プログラムや営業マニュアルの提供、技術問い合わせに答えるサポート窓口、マーケティングリソース(販促ツールやリード情報)の提供、時には商談への同行支援など、パートナーが活動しやすい環境を整えます。

販売目標の管理や表彰制度、インセンティブキャンペーンなどでモチベーションを高めることも有効でしょう。 近年では、こうしたパートナーとの関係構築・支援をシステム化する動きも進んでいます。

それがPRM(Partner Relationship Management)の活用です。PRMとは、メーカーが販売パートナーとの関係を強化し、協業を効率化するための手法・プラットフォームです。例えば、パートナーポータルで製品資料や顧客情報を共有したり、案件の進捗を見える化して共同でフォローアップするといったことが可能です。PRMを活用すれば、パートナーごとの販売状況をデータで把握し、適切な支援や報酬設計につなげることができます。

▼詳しくは「PRMとは?」をご参照ください。

共創スタイルでパートナーと二人三脚になり、支援体制を整えてモチベーションとスキルを高め、さらにPRMを活用してパートナー施策を科学的かつ継続的に運用することが、現代のパートナービジネス成功のカギとなります。パートナープロップ(PartnerProp)のように、パートナービジネスを専門とする企業では、独自のPRMツールを駆使してこの共創と支援の仕組み化を支援しています。自社のパートナー戦略にもぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

「代理店」と「商社」は、一言で表現してもその役割やビジネスモデルは大きく異なります。本記事では両者の定義や違いを解説しました。代理店はメーカーの営業パートナー、商社は市場間の流通ハブと言えます。それぞれの強みを理解し、目的に応じて使い分けることが肝心です。 最後に、パートナービジネスを成功させるには、パートナーとの信頼関係を築き、ともに市場で勝つための仕組み作りが欠かせません。代理店であれ商社であれ、パートナー企業との共創、手厚い支援、そしてPRM活用によるデータに基づく関係強化で、貴社のパートナー戦略をアップデートしてみてください。